リュートギター

テスタメンバーの透さんが

「面白い楽器を手に入れたので持って来ました!」

と言って持ってきたのが写真の楽器です。

リュートギターというのだそうです。

向かって右のほうはギターの弦で調弦もそのまま、

左のほうはよくわからないけど

本当は4弦(今は留め金が壊れていて3弦しか張っていません)で低音に使うようです。

皆で遊んでいましたが、なかなか味のある響きです。

(2006年 9月23日の日記より)

珍しい楽器リュートギターについて楽器のことが知りたくて、イギリス在住の竹内太郎さんに質問メイルを出しました。

とても丁寧なお返事いただいて感激しています。

100年ぐらい前には、とても流行ってたくさん作られたのだそうです。

ワンダーフォーゲルにも良く使われたと書いてありました。

その歴史と当時の使われていた風景を思い描いています。

いろんな楽器の変遷、音楽の歴史があって、今自分がその点のような部分にいるのだな・・・と感じています。

数年前まではこんなに情報も豊かでなかったオリエンタルの片隅に流れ着いた

この楽器の、運命や気持ちを考えると何だか愛おしくなります。

(2006年 9月25日の日記より)

竹内太郎氏 : イギリス在住 古楽器/バロックギター奏者 第27回話音倶楽部(2004.1.17)に出演

**************************************

** 以下、竹内太郎さんからの返信メイルより抜粋 ****

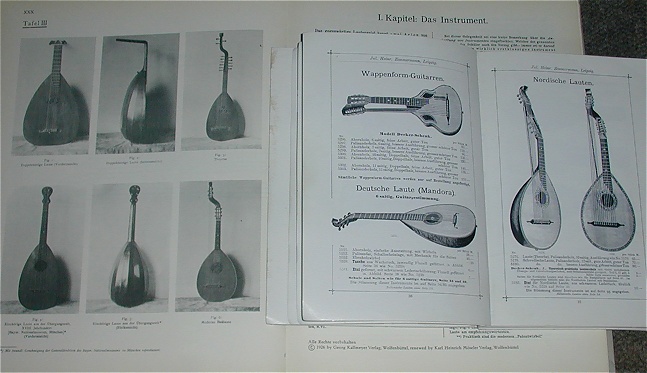

さて、画像の楽器ですがいわゆるリュートギターですね。

19世紀末から20世紀の前半にかけてドイツやデンマークで大量に作られた楽器で、

6弦ー12弦のものがあります。中には複弦のものも見られます。

ドイツではいまだに(どちらかといえばみやげ物としてですが)作られています。

19世紀には6弦のものは(ドイッチェ)ラウテ、多弦のものはバッス・ラウテの名で呼ばれました。

大戦前のワンダーフォーゲル運動にも利用された楽器で、教則本や曲集も出版されています。

リュートと呼ばれますが、実際の祖先は18世紀のドイツのマンドール(現代のマンドリン属とは無関係)です。

これは通常は7ー8コースの複弦の楽器でした。

19-20世紀のギターリュート製作の質は通常はそう高いものではなく、楽器として使えないものも多いですが、

中にはハウザーやワイスガーバーのような名工の作品も残されています。

(私の所有するハウザー作のリュートギターは現代ギター2005年9月号で紹介されていますのでご参照ください)

リュートギターはかなり沢山作られたらしく、

現在でもEbayなどインターネットオークションでも頻繁に出品されています。

この種の楽器をお好きな方には良い時代といえます。

お送りいただいた画像の楽器のように、ロゼッタがリラ型になっているのは、20世紀前半の楽器によく見られます。

楽器の質は当時の典型的なもののようです。 焼印かラベルがあれば詳細も分かるでしょう。

調弦は指板上の弦がギターと同様にミラレソシミ、

低音は大きく2つの方法があり、ひとつは下から低いドレソシ、もうひとつは音階的に低いラシドレです。

最初の方は当時の多弦ギター(デッカーシェンクなど)と同じ方法で、

2つ目はルネサンス・バロック時代のリュート曲を弾くのに使われました。

手元にある当時のカタログと教則本から画像を添付します。

以上、ご参考になれば幸いです。

**************************************